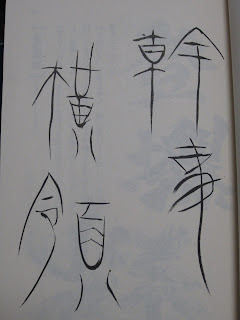

「癌」という字をよく見れば,「病だれ」に「品物」の「山」。

つまり──食品を,山ほど食べれば,癌になる──という戒めなのです。

『かんたん「一日一食」!!』(船瀬俊介著,講談社文庫,2015年8月初版)のP.306.からの引用です。散歩がてらの書店でみかけ,タイトルをみて,この本大丈夫かな,と首をかしげながら中味を拾い読み。やはり怪しいなぁとおもいながら第4章もめくってみる。ここから一気に正攻法。それまでは,もっぱら「体験談」で,いわゆる「ツカミ」の部分。しかし,第4章には,わたしをこころの底から納得させる理論が展開されていました。即,購入。

「腹八分で医者いらず」

「腹六分で老いを忘れる」

「腹四分で神に近づく」

(P.25.)

むかしから言われてきた俚言です。科学とは無縁の「経験知」が生みだした智恵の産物です。このむかしの人の智恵が,最近の科学によって立証されるようになってきました。しかし,近代医学(西洋医学)と近代栄養学は,人間機械論の立場に立っていますので,むかしの人の智恵とはま逆の考え方をしています。すなわち,粗食ではなく,栄養価の高いものを,バランスよく,カロリーを計算して,一日3回食べなさい,というわけです。

その結果は言うまでもなく「過食・運動不足」による肥満の大量生産です。要するに,からだが必要としない余分な栄養分も取り込み,それらが消費されることなくどんどん体内に蓄えられていくというわけです。この過剰な栄養が,じつは,からだには「毒」となり,病気の誘因になっている,と著者の船瀬氏は力説します。だから,減食をして,「空腹」を楽しむようにすれば,余分な栄養である「体毒」は燃焼したり,体外に排出されたりして,健康体をとりもどす,と。のみならず,「空腹」が免疫力を高めるので,悪い病気にとりつかれることも激減する,と説きます。

この理論的根拠が,第4章にこってりと書き込まれています。そのごく基本的な考え方について述べておきますと,以下のとおりです。

人間には,もともと「ホメオスターシス」(恒常性維持)という機能がからだに備わっている。からだをつねに一定の状態に保つはたらきのこと。たとえば,体温調節はその代表的なものの一つ。暑いときには汗をかいて体温を放出する,寒いときには身震いして熱を産出し体温を保つ,というわけです。これらは,自分の意思とはなんの関係もなく,からだのなかに備えられたホメオスターシスという仕組みが,自然にはたらくというわけです。このような仕組みが神経系(交感神経と副交感神経)やホルモン系(アドレナリン,インシュリン)をはじめ,からだを一定の状態に保つために,じつに巧妙に張りめぐらされています。

このホメオスターシスのはたらきこそが,世間でいうところの免疫力であり,自然治癒力というわけです。しかも,このホメオスターシスをフル回転させ,万全の体勢を整えるためのウォーミング・アップが「空腹」状態だ,というのです。つまり,空腹はからだに「生体危急反応」を起こさせ,からだによくない危急状態に備えるのだ,というのです。もし,骨折したり,下痢をしたりしたときには,まずは断食をすることが一番なのだ,と。断食をすることによって,自然治癒力がフル回転し,骨折も下痢も自力で治してしまう,というわけです。

まさか,骨折は断食とは関係ないだろう,と多くの人は考えます。しかし,シートンの『動物記』に,しばしば登場する狼は,骨折すると穴を掘ってその中にからだを隠し,骨折した前足を入口のところに出して砂をかけて一週間から10日ほど飲まず食わずでじっとしています。そとに出した前足の砂は雨に濡れて固くなり,ギブスの役割もはたしている,といいます。これだけで,狼は骨折が治るまでじっと断食をして待つ,という次第です。

下痢の場合は,食べないでおくことが一番だ,ということは説明する必要はないでしょう。ことほど左様に内臓疾患の場合には,薬よりなにより,断食が一番だ,と船瀬氏は力説します。しかし,医者にかかると薬を与えられ,それを飲みます。すると,折角の持ち合わせの自然治癒力を発動させる機会を失い,ますます免疫力は低下していく,というわけです。

そのもっとも典型的な事例が「風邪」です。市販薬がたくさん出回っていますので,自分で適当に薬を買ってきて飲用することは,もはや当たり前のようになっています。しかし,風邪もまた断食をして,自力で治すのが一番。そうすれば,免疫力が高まり,風邪が大流行しても,ひとり超然としていられるというわけです。

この本は,基本的には,ファスティング(断食,減食,小食,など)によってデトックス(体毒の排出)し,「自己浄化」をめざすことを,微に入り細にわたり,ていねいに説いています。そして,どのような段階を踏んで,一日一食に到達するかを説いています。いきなり断食をしたり,小食にしたりするのではなく,自分のからだの声に耳を傾けながら,「空腹」を楽しめ,と説いています。このあたりのこともふくめて,わたしにはとても納得のいく一冊でした。

ので,早速,手短にできるところからはじめることにしました。まずは,「空腹」を楽しむことから。つまり,一日に一回は「空腹」の時間をセットして,空腹を感じながら,「いいぞ,いいぞ」と声をかけ,「いま,ホメオスターシスにスイッチが入ったぞ」「さあ,来いっ!」と自作自演の演出を楽しんでいます。何カ月後には,たぶん,一日一食に到達することができるな,という確信のようなものも,いつのまにか芽生えてきています。

「癌」という文字を筆で書いて飾り,「山のように食べてはいけない。病気になるぞ!」と言い聞かせながら・・・・。

つまり──食品を,山ほど食べれば,癌になる──という戒めなのです。

『かんたん「一日一食」!!』(船瀬俊介著,講談社文庫,2015年8月初版)のP.306.からの引用です。散歩がてらの書店でみかけ,タイトルをみて,この本大丈夫かな,と首をかしげながら中味を拾い読み。やはり怪しいなぁとおもいながら第4章もめくってみる。ここから一気に正攻法。それまでは,もっぱら「体験談」で,いわゆる「ツカミ」の部分。しかし,第4章には,わたしをこころの底から納得させる理論が展開されていました。即,購入。

「腹八分で医者いらず」

「腹六分で老いを忘れる」

「腹四分で神に近づく」

(P.25.)

むかしから言われてきた俚言です。科学とは無縁の「経験知」が生みだした智恵の産物です。このむかしの人の智恵が,最近の科学によって立証されるようになってきました。しかし,近代医学(西洋医学)と近代栄養学は,人間機械論の立場に立っていますので,むかしの人の智恵とはま逆の考え方をしています。すなわち,粗食ではなく,栄養価の高いものを,バランスよく,カロリーを計算して,一日3回食べなさい,というわけです。

その結果は言うまでもなく「過食・運動不足」による肥満の大量生産です。要するに,からだが必要としない余分な栄養分も取り込み,それらが消費されることなくどんどん体内に蓄えられていくというわけです。この過剰な栄養が,じつは,からだには「毒」となり,病気の誘因になっている,と著者の船瀬氏は力説します。だから,減食をして,「空腹」を楽しむようにすれば,余分な栄養である「体毒」は燃焼したり,体外に排出されたりして,健康体をとりもどす,と。のみならず,「空腹」が免疫力を高めるので,悪い病気にとりつかれることも激減する,と説きます。

この理論的根拠が,第4章にこってりと書き込まれています。そのごく基本的な考え方について述べておきますと,以下のとおりです。

人間には,もともと「ホメオスターシス」(恒常性維持)という機能がからだに備わっている。からだをつねに一定の状態に保つはたらきのこと。たとえば,体温調節はその代表的なものの一つ。暑いときには汗をかいて体温を放出する,寒いときには身震いして熱を産出し体温を保つ,というわけです。これらは,自分の意思とはなんの関係もなく,からだのなかに備えられたホメオスターシスという仕組みが,自然にはたらくというわけです。このような仕組みが神経系(交感神経と副交感神経)やホルモン系(アドレナリン,インシュリン)をはじめ,からだを一定の状態に保つために,じつに巧妙に張りめぐらされています。

このホメオスターシスのはたらきこそが,世間でいうところの免疫力であり,自然治癒力というわけです。しかも,このホメオスターシスをフル回転させ,万全の体勢を整えるためのウォーミング・アップが「空腹」状態だ,というのです。つまり,空腹はからだに「生体危急反応」を起こさせ,からだによくない危急状態に備えるのだ,というのです。もし,骨折したり,下痢をしたりしたときには,まずは断食をすることが一番なのだ,と。断食をすることによって,自然治癒力がフル回転し,骨折も下痢も自力で治してしまう,というわけです。

まさか,骨折は断食とは関係ないだろう,と多くの人は考えます。しかし,シートンの『動物記』に,しばしば登場する狼は,骨折すると穴を掘ってその中にからだを隠し,骨折した前足を入口のところに出して砂をかけて一週間から10日ほど飲まず食わずでじっとしています。そとに出した前足の砂は雨に濡れて固くなり,ギブスの役割もはたしている,といいます。これだけで,狼は骨折が治るまでじっと断食をして待つ,という次第です。

下痢の場合は,食べないでおくことが一番だ,ということは説明する必要はないでしょう。ことほど左様に内臓疾患の場合には,薬よりなにより,断食が一番だ,と船瀬氏は力説します。しかし,医者にかかると薬を与えられ,それを飲みます。すると,折角の持ち合わせの自然治癒力を発動させる機会を失い,ますます免疫力は低下していく,というわけです。

そのもっとも典型的な事例が「風邪」です。市販薬がたくさん出回っていますので,自分で適当に薬を買ってきて飲用することは,もはや当たり前のようになっています。しかし,風邪もまた断食をして,自力で治すのが一番。そうすれば,免疫力が高まり,風邪が大流行しても,ひとり超然としていられるというわけです。

この本は,基本的には,ファスティング(断食,減食,小食,など)によってデトックス(体毒の排出)し,「自己浄化」をめざすことを,微に入り細にわたり,ていねいに説いています。そして,どのような段階を踏んで,一日一食に到達するかを説いています。いきなり断食をしたり,小食にしたりするのではなく,自分のからだの声に耳を傾けながら,「空腹」を楽しめ,と説いています。このあたりのこともふくめて,わたしにはとても納得のいく一冊でした。

ので,早速,手短にできるところからはじめることにしました。まずは,「空腹」を楽しむことから。つまり,一日に一回は「空腹」の時間をセットして,空腹を感じながら,「いいぞ,いいぞ」と声をかけ,「いま,ホメオスターシスにスイッチが入ったぞ」「さあ,来いっ!」と自作自演の演出を楽しんでいます。何カ月後には,たぶん,一日一食に到達することができるな,という確信のようなものも,いつのまにか芽生えてきています。

「癌」という文字を筆で書いて飾り,「山のように食べてはいけない。病気になるぞ!」と言い聞かせながら・・・・。